新メンテナンス

・返信ボタンの横に [引用なし] のチェックボックスがありますが、

元発言を全て引用することは禁止します。

必要な箇所だけを残し、その他は消してください。

投稿するときにEメールに勝手におかしな言葉が入る場合がありますので削除してください。

よろしくお願いします。

会員未登録の方もご自由に質問してください。

<スレッド一覧>

Bingキャブレター(40mm)...[2] / 2000回転付近の不快な振動[4] / 75/5 セルモーター起動せ...[3] / 75/5 セルモーター起動せ...[0] / オイルフィルターについて[4] / ミスファイア[4] / タコメーターの針が踊る現...[26] / ツインサスのエキパイの互...[7] / バッテリー過充電[18] / フットブレーキ側キャブレ...[16] / パッシングライト[6] / R100RSクランクシャフト後...[12] / R100RSツインサス、フロン...[3] / 時計のアース[12] / フロートカップのスタータ...[4] / 吹け上がらない[4] / 「Wedgetail 」イグニッシ...[11] / 新車時のメインスタンド角...[2] / オイルクーラーのキャンセ...[9] / ミッションリターンスプリ...[4] /

▼GS男さん:

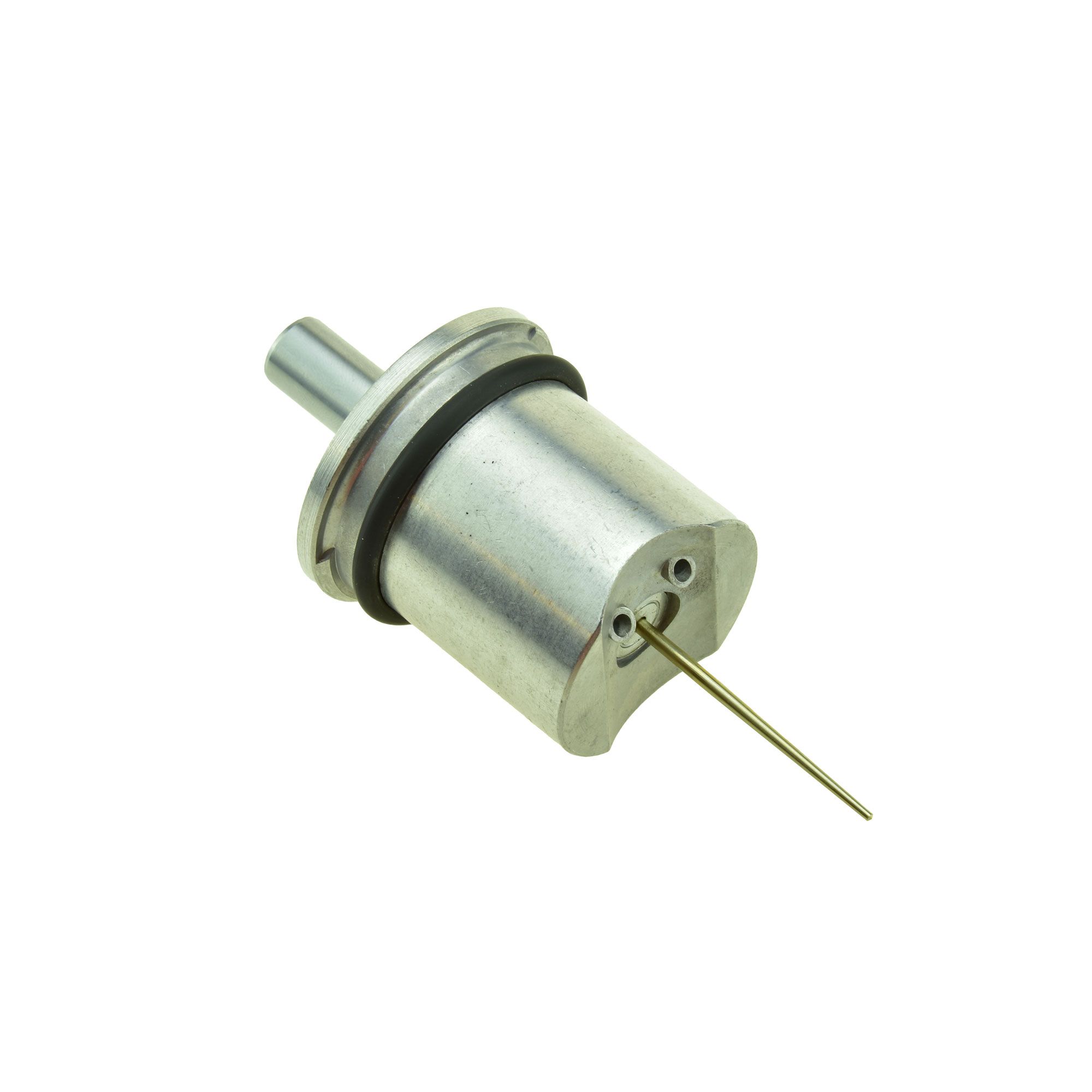

CV40のバキュームピストンの最終形態がオーリング付きということの

ようです。2本サスなど先行モデルまで遡って利用できるようになっています。部品が変更された場合は変更の履歴が掲載されていますがこの部品に関しては履歴自体がなく、パーツリスト上では2本サスの頃からオーリングが付いているような体裁になっています。「この部品を使え」というメーカーの強い意志が感じられます。金属同士がガンガン当って摩耗するのを防ぐのと、もしかするとセンタリングの意味合いがありピックアップ向上になっているかもしれません。

オーリング付きは専用の加工がなされていて位置決めの溝もあります。

旧型ピストンに後付けは出来ません。

オーリングはCV40だけの設定で32にはありません。

単に軽量なので不要なのか、スペースの問題なのかは判りません。

詳細ありがとうございました。

Oリングは必要なパーツなんですね。 私の車体のキャブにはどうやら長年装着していなかったようで、摩耗とか気になります。 とにかくパーツを手配してみます。 |

こんにちは。R80のベアと申します。

点火タイミング、キャブレター調整等を一通り整備終わって、ぼちぼち走っているのですが2000回転付近のエンジンの不快な振動に悩んでおります。 上記回転数以外の領域な非常に快調です。 現在の仕様は □点火 EME デジタル点火システム+EnDuraLastコイル □腰上OH済 圧縮左右とも8.5bar タペット調整積み □キャブレター R80標準設定 オーバーホール積み 一 不動車をレストアして乗っており、本来の調子というものは知らずのおります。 その為この振動は正常というのであればそれまでなのですが.... もし同じような症状で対応策をご存じの方おられれば、ご教授頂けないでしょうか?

▼ベアさん:

CVキャブレターは負圧式なので多走行車両では バキュームピストンのピラーが摩耗して首を振るようになります。 小さな負圧では接触抵抗の方が大きいのでピストンが上昇しません。 「ダッダッダ」と片肺症状が出て、負圧が大きくなるとピストンは 上がり左右揃うので何の問題もなく走行できます。

▼OTTOさん:

>▼ベアさん: > >CVキャブレターは負圧式なので多走行車両では >バキュームピストンのピラーが摩耗して首を振るようになります。 >小さな負圧では接触抵抗の方が大きいのでピストンが上昇しません。 >「ダッダッダ」と片肺症状が出て、負圧が大きくなるとピストンは >上がり左右揃うので何の問題もなく走行できます。 ありがとうございます。 多走行車ではある程度割り切る必要もありそうですね。 参考にさせて頂きます!

▼ベアさん:

こんにちは、1983年式のR100CSに乗っています。 私もその回転域での不快な振動に悩まされていたことがありました。 一番の要因と考えられるのは、左右のキャプの同調です。 これがあっていないとアクセルワイヤーの引っ張り具合で左右の開度が ちがってしまって、シリンダーに入る燃料の量がちがうことにより、爆発に 左右でムラがでてしまいます。 フラットツインの習性なのか、それが顕著になる回転域があるようです。 そのため、アイドリングや回転があがって吸入量の差があまり感じられなく なると振動がですスムーズに回るようです。 ミクスチャースクリューでの調整とアイドリングスクリューの調整が 終わっているのであれば、左右のアクセルワイヤーのテンションを合わせる 同調作業をやります。 バキュームゲージでの左右の同調を取るのが一般的ですが、 バキュームゲージがない場合は、アクセルワイヤーの遊びで調整をします。 遊びは、アクセルワイヤーを引っ張って0.5mmから1mmくらいで調整しますが、 まずこれを左右合わせて、そのごゆっくりアクセルをあけてエンジンの回転の上りる過程で左右のブレがないか確認して、ぶるぶると感じる場合は、どちらかのワイヤーの遊び量を多くしたり少なくしたりして、振動がでない場所を 探るとかなりよくなります。 私の場合はこれで、振動がほぼ消えて停止している状態から気持ちよくスタートできるようになりました。 >こんにちは。R80のベアと申します。 >点火タイミング、キャブレター調整等を一通り整備終わって、ぼちぼち走っているのですが2000回転付近のエンジンの不快な振動に悩んでおります。 >上記回転数以外の領域な非常に快調です。 > >現在の仕様は >□点火 EME デジタル点火システム+EnDuraLastコイル >□腰上OH済 圧縮左右とも8.5bar タペット調整積み >□キャブレター R80標準設定 オーバーホール積み 一 > >不動車をレストアして乗っており、本来の調子というものは知らずのおります。 >その為この振動は正常というのであればそれまでなのですが.... > >もし同じような症状で対応策をご存じの方おられれば、ご教授頂けないでしょうか?

▼ゆのさん:

>▼ベアさん: >こんにちは、1983年式のR100CSに乗っています。 >私もその回転域での不快な振動に悩まされていたことがありました。 > > 一番の要因と考えられるのは、左右のキャプの同調です。 >これがあっていないとアクセルワイヤーの引っ張り具合で左右の開度が >ちがってしまって、シリンダーに入る燃料の量がちがうことにより、爆発に >左右でムラがでてしまいます。 > > フラットツインの習性なのか、それが顕著になる回転域があるようです。 >そのため、アイドリングや回転があがって吸入量の差があまり感じられなく >なると振動がですスムーズに回るようです。 > > ミクスチャースクリューでの調整とアイドリングスクリューの調整が >終わっているのであれば、左右のアクセルワイヤーのテンションを合わせる >同調作業をやります。 > > バキュームゲージでの左右の同調を取るのが一般的ですが、 >バキュームゲージがない場合は、アクセルワイヤーの遊びで調整をします。 >遊びは、アクセルワイヤーを引っ張って0.5mmから1mmくらいで調整しますが、 >まずこれを左右合わせて、そのごゆっくりアクセルをあけてエンジンの回転の上りる過程で左右のブレがないか確認して、ぶるぶると感じる場合は、どちらかのワイヤーの遊び量を多くしたり少なくしたりして、振動がでない場所を >探るとかなりよくなります。 > >私の場合はこれで、振動がほぼ消えて停止している状態から気持ちよくスタートできるようになりました。 ご回答ありがとうございます! アクセルワイヤーの遊びを、教えて頂いた内容で再調整してみた所、今まで2000回転〜2500回転までの領域で不快だった振動が2200回転付近のみとなり、さらに振動自体も大分小さくなりました。連休中でもう少し詰めてみようかとは思います! |

初めて投稿します、セルスイッチを押してもカチッと音して電源が落ちます。再度電源をつないで何事もなかったように正常になります。

この状態で乗っていましたが、念のためスターターリレーを新しくしましたが同じ症状が出て、現在はリレーからカチッの音がして電源が落ちる症状のままです。当方電気まわり不慣れのためどなたかアドバイスお願いします。

▼酎トラさん:

>初めて投稿します、セルスイッチを押してもカチッと音して電源が落ちます。再度電源をつないで何事もなかったように正常になります。 >この状態で乗っていましたが、念のためスターターリレーを新しくしましたが同じ症状が出て、現在はリレーからカチッの音がして電源が落ちる症状のままです。当方電気まわり不慣れのためどなたかアドバイスお願いします。 何度も出た結果ですか? セルモーターを外せるなら、単品のテストをして見てください。 セルのSWからセルモーターまでの不具合なのか? セル本体の不具合かを見極めないと、次に進めません。

▼酎トラさん:

七四式です。 セルボタンを押してスターターリレーが、反応しているのなら、 一応、セルボタンとIGスイッチは、動いてるのかと。 バッテリーの電圧ってどうですか?

▼七四式さん:

>▼酎トラさん: /5と/6の前期はどれがスタータースイッチかホーンスイッチか 判らないのでエンジン稼働中にスターターが作動しないような回路に なっています。ボルテージレギュレターを低回転から作動するような タイプに交換するとスターター回転でキャンセル回路が働き スターターが止まります。純正のスターターリレー装着車は要注意です。 |

原因がわかりました、恥ずかしくて言えません(😓)お騒がせし申し訳ありませんでした。

|

初めて投稿します。OGV歴一年の新参です。

先日,エンジンオイルとオイルフィルターを交換しました。 二つに折れるタイプのオイルフィルターなんですが,フィルターに巻いてある穴が無風に開いた紙のような材質のモノは剥がさずにそのまま使用するのでしょうか。ワタクシ、ただの保護剤かなんかと思って剥がして装着してしまいました。作業終了後、外したオイルフィルターにはそのカバーのようにものがついたままだったので気になりました。コレって何か問題ありますでしょうか。教えていただけると嬉しいです。

早々のご返答ありがとうございます。

本来の形…大事ですよね。 戻すことを検討します。 あとOHVですよね、スマホなので恥ずかしいタイプミスしてしまいました…

▼GS男さん:

エレメント外周の紙は内部からの圧力でエレメントが膨らまないように するための型崩れ防止用と聞いたことがあったように記憶していましたが あらためて潤滑経路を確認すると ストレーナー → オイルポンプ → エレメント外周 → エレメント内部と なっているので2V−Rの場合は膨らみ防止にはなっていません。 分割式は後発部品で当初は一体型のみでけっこう無理して入れていたので 表面保護の意味合いが強いように思います。

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

|

はじめまして、1983年R1000CSに新車から乗っています。

30年前に車検が切れてから、ガレージで眠っていたのですが、去年車検を通して復活させました。 そのため、いろいろと不具合が出てキャプのパーツはほとんど新品に交換したり、ばらしてクリーナーに漬けて組みなおしたりといろいろ楽しめました。 現在の問題は右側のプラグのミスファイアです。 点火系ではイグニッションコイル、イグニッションコントロール、イグニッショントリガーセンサー、プラグコードをエンデュララストのもの交換しています。 症状としては、アイドリングから3000回転までの間に時々ミスファイアを起こして不安定になります。3000回転を超えるとうそのようにきれいにまわりだすというもの。 タイミングライトでみてみると左は途切れることなく発光が続きますが、右は時々光りません。 そのため、スタートから3000回転まで回してクラッチをつなぐというあまりにもかっこ悪い走り出しです。低回転でぐずついているときに、無理やりアクセルを開くとアフターファイヤー、バックファイヤーが盛大にパンパン、プスプスと。 片側だけミスファイアを起こしているので、プラグコードが怪しいとおもい、交換前に使っていた純正のコードにもどしてみましたが、症状は変わらずです。 イグニッションコイルならプラグコードを左右差し替えると現在は右側ですが、左側になるのかもしれませんが、思いついたのが遅くまだ試していません プラグも怪しいと思いますので、今度いじれるときに交換してみるよていです。 まったく火が飛ばないのではなく、時々失火するという症状です。 なにか原因箇所のヒントがないか、アドバイスいただけると嬉しいです。 長文失礼しました。

▼ゆのさん:

>現在の問題は右側のプラグのミスファイアです。 >点火系ではイグニッションコイル、イグニッションコントロール、イグニッショントリガーセンサー、プラグコードをエンデュララストのもの交換しています。 >イグニッションコイルならプラグコードを左右差し替えると現在は右側ですが、左側になるのかもしれませんが、思いついたのが遅くまだ試していません IGコイルは1コイル:2OUT?それとも2コイルでしょうか? 差し替えて見るのが良いかもですね?

▼ひげ爺さん:

>IGコイルは1コイル:2OUT?それとも2コイルでしょうか? >差し替えて見るのが良いかもですね? IGコイルは1コイル:2OUTのタイプです。 差し替えを試してみたいとおもっています。 また、プラグを外して電極の状態を確認してみようと思います。

▼ひげ爺さん:

あやしいと思われたプラグを交換したところ、ミスファイアはほぼ解消しましたし気持ちよく走れるレベルなりました。 しかし、まだほんの少しですが確実にプスパスと小さい音のミスファイアが起こり完全に消えていませんでした。 そこで、イグニッションコイルにささっているプラグコードを差し替えてみましたら、見事にミスファイアが消えました。理由はまったくわかりません。 キャブレーターとか点火時期など基礎的な調整を一からできるれ別にやっと戻ったという気持ちです。これから、調整をして気持ちよく乗れるように仕上げていこうと思います。 ありがとうございました。

▼ゆのさん:

>▼ひげ爺さん: > あやしいと思われたプラグを交換したところ、ミスファイアはほぼ解消しましたし気持ちよく走れるレベルなりました。 > そこで、イグニッションコイルにささっているプラグコードを差し替えてみましたら、見事にミスファイアが消えました。理由はまったくわかりません。 1コイル2OUTならコイル→コード→プラグ→エンジを通して→プラグ→コード→コイルのループです。 片方だけが悪いのは?ですが・・・・ 感じ的にはコイル側の差し込みの接触不良みたいなので、両方とも磨くのも手です。 |

はじめまして。最近乗り始めた者です。

車両を譲り受けた時からですが、タコメーターの針がピョコピョコ踊っています。 アイドリング時でも回転数を上げた時でもエンジン回転とは無関係に動き回っています。 どなたかこの現象の解消法についてご存じないでしょうか? (予備のメーターを装着しても同じでした) 1981年のR100CSです。宜しくお願い致します。

はじめまして、私もR100CS(1983年)に載っています。

タコメーターの踊りは体験したことはありませんが、もしかしたらエンジンからの回転信号を取っているとおもわれるイグニッションコントロール(イグナイター)になにか支障があるのではないでしょうか。 イグニッショントリガーからの信号を受けてコイルに点火タイミングをしらせているのがイグニッションコントロールだったと思います。 的外れだったら申し訳ありません。

▼ゆのさん:

>イグニッションコントロール(イグナイター)になにか支障があるのではないでしょうか。 こちらこそはじめまして! おっしゃる通りそのあたりが怪しくなってきました。 私の勉強不足で申し訳ないですが、オカメの一番下にある筒状のユニットがIGトリガーで、メインフレームの上に鎮座しているのがIGコントロールユニットですよね。 見たところ、社外品っぽいと感じますのでそこらを疑ってます。 そのあたりから、タコメーターに信号が行っているハズなので。

▼ゆのさん:

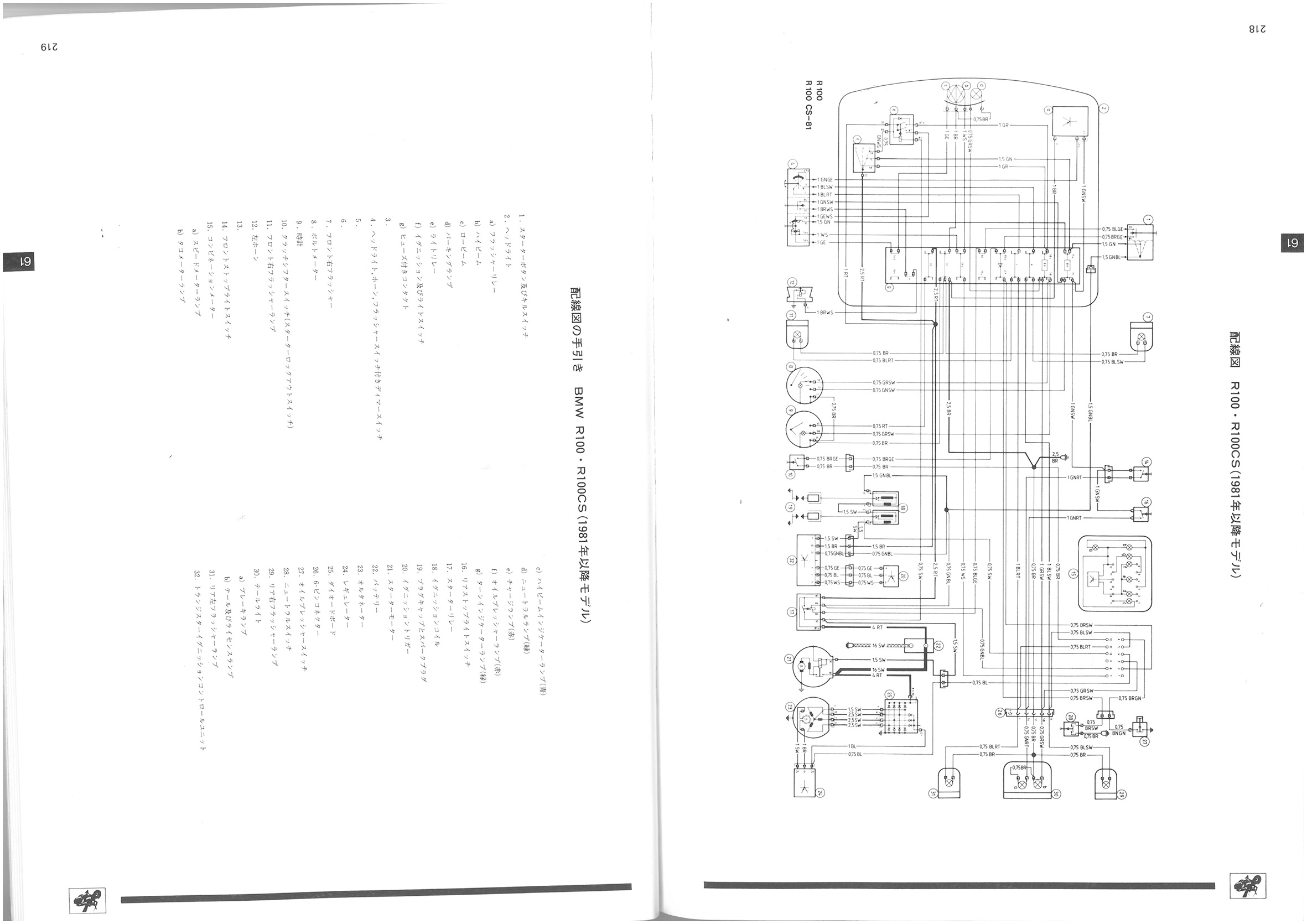

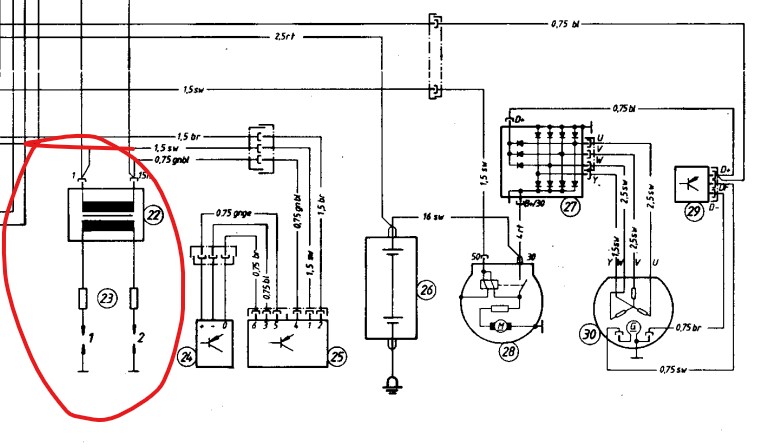

> 手元にR100CSの配線図がありましたので、参考に添付いたします。 情報ありがとうございます。これを元に配線とにらめっこしてみます。 20と32と18辺りの配線を見つける所から始めます。 |

初めてお目にかかります。

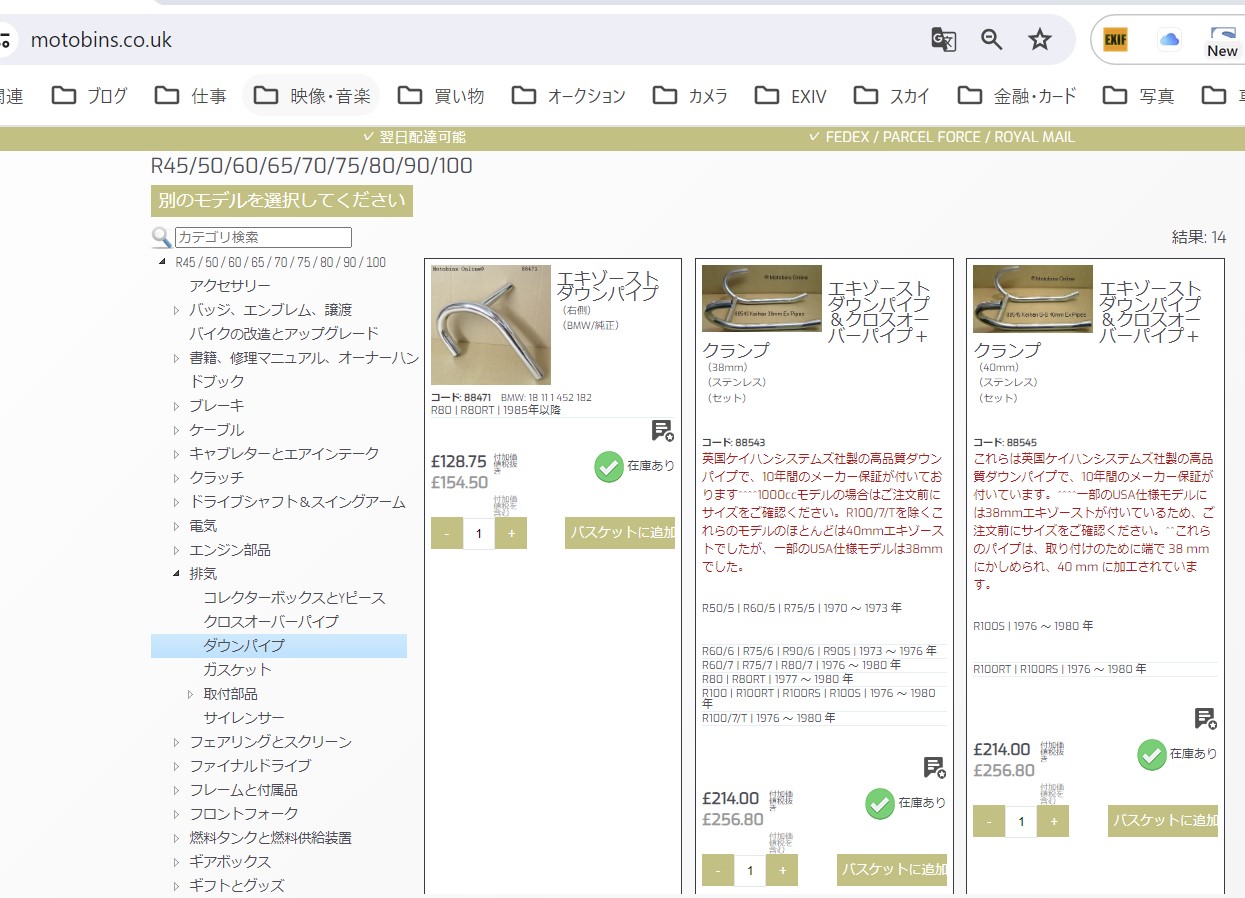

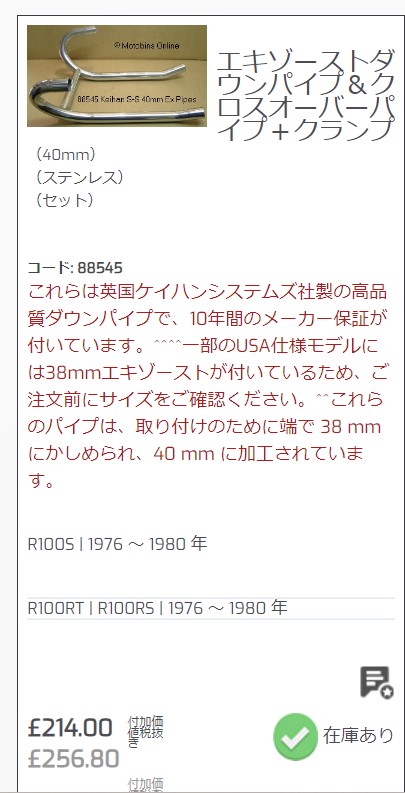

色々と調べてみましたが分からず、こちらでお知恵を拝借できましたら幸いです。 当方、79年式のR100RSを所有しており、40パイのエキパイが付いております。この度、社外品に交換したいと考えているのですが、多くの場合38パイと表記されており、40パイと明記されている商品は見当たりません。 適合年式を調べますと、両者は互換性があるようにも見受けられるのですが、実際のところ38パイでも適合するのでしょうか。 ご教示のほどお願いいたします。

ご回答いただいた皆様、本当にありがとうございます。

〉geemer 大変参考になりました。 「サイズが合わない場合でも、お店によってはアダプタを作成してもらえる所もあります。」とありますので、すなわちポン付けはできないと考えた方が良さそうです。 〉ひげ爺様、クリニカルビーマー様 情報ありがとうございます。せっかくでしたらスタイルを変えたいと思い、ショートタイプのフルエキなどがあれば良いのですが。カスタム目的である旨が漏れておりました。 引き続き、根気良く40パイ製品を探すか、ワンオフ製作を検討したいと思います。何か情報がありましたら、些細なことでも頂戴できればありがたいです。

|

はじめまして。80年式ツインに乗っております。

バッテリー過充電について、諸先輩方のお知恵をお借りしたいです。 純正の発電系統が不調になったため、エンデュララスト製オルタネータ(edl4Li)に変更しました。 始動直後は14Vで安定しているのですが、 暖気が終わった辺りから、3000rpm程度で電圧計が16V以上になってしまいます。 レギュレータ不良を疑い、2度レギュレータを新品交換しても同じ症状でした。 先ほど3度目、レギュレータをLi対応ではない、ドカティ製の物(edl4品)でトライしても同じ症状が出てしまい、途方にくれています。 同じような症状を経験された方、何か要因を思いつく方がいらっしゃればご意見頂戴したいです。 よろしくお願いいたします。

▼geemerさん:

>EDL4Liの説明では点灯条件はバッテリ電圧が13V以下になると点灯するようです。 >チャージランプ点灯機能は充電機能には影響ないとも書かれていました。 13V以下で点灯なんですね。教えて頂き有難うございます。チャージランプ線の絶縁も試してみます。

▼geemerさん:

遅くなりましたが、進捗報告させてください。 色々と配線を探り、最終的には黒配線、アース共にバッ直しても症状は直りませんでした。 少し走行してみた際、メーター内のウィンカー点灯もハイフラ気味にも度々なりました。 R/R以外に何か要因がある気がしてなりませんが、、難しいです。 一つ一つ配線を見ていってみます。

▼bacoさん:

>色々と配線を探り、最終的には黒配線、アース共にバッ直しても症状は直りませんでした。 > ドカティ用R/Rですね。 アースはバッテリ直で筐体にアースしたと考えて良いですか? 黒配線はバッテリ直で+に接続ですね。 EDLのシステムは基本的に従来の配線とは独立しています。 他に調べるところは思いつきません。 4Li用のR/Rでもトライされたのでしょうか? こちらはドカティ用R/Rにある電圧監視(黒配線)が無いので、チャージランプを無視すれば、メインSWのON/OFFに関わらず、エンジンが回転していれば発電し、充電します。 そういう意味で従来の配線とは独立したシステムだと私は思います。

▼bacoさん:

> >色々と配線を探り、最終的には黒配線、アース共にバッ直しても症状は直りませんでした。 > R/R以外には考えにくいので、一応正常に動作したR/Rで試してみませんか? ご希望なら着払いで送ります。 メールアドレスを教えていただければ連絡します。 |

こちらの掲示板は、ひげ爺さんに教えていただきました。

当方1992年式bmwr100rsモノサスの所有者です。 急にエンジンの調子が悪くなり調べたところ、恐らく右(フットブレーキ側)キャブ(bing32パイ)が不調の様です。 左右キャブのフロートチャンバーを開けて見比べたところ、溜まるガソリンの量が左右で全く違っており、右(フットブレーキ側)が明らかに少ないのです。 そこで分かったことが以下の内容です。 右(フットブレーキ側)キャブのフロートチャンバーを外し、燃料コックをオンにした状態で、フロートを指で上に押せばガソリンの流れが止まり、指を離すとガソリンが流れてきます。これ自体は普通のことと思います。 しかし、右キャブにガソリン空の状態のフロートチャンバーを取り付け、燃料コックをオンにするとチャンバーにガソリンが貯まりません。 とりあえず、右キャブのチャンバーにガソリンを溜め、チャンバーを取り付けし、エンジンを掛けると、暫くは普通にエンジンがかかりますが、チャンバーにガソリンが供給されないので、ガソリンが少なくなってくると、エンジン回転が不安定になり、まともに走れません。 さっきまで普通に走ってたのに、急にこの様な症状になりました。 この様な経験された方や、対応方法などをご存知の方いらっしゃれば、解決策を知りたく質問しました。 今回の相談内容はyahoo知恵袋にも投稿しております。そちらでも親切なアドバイス等頂いておりますが、 OBCメンバーの方かも知れませんので、一言添えさせていただきました。 お詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひアドバイスの程宜しくお願い致します。

▼geemerさん:

>まだ試乗できてないので、試乗してからの具合を確認してみたいと思います。 ↑これ間違いです。試乗はしております。 昨日の事とごっちゃになったようです。 失礼しました。

▼OTTOさん:

>レアケースですが症状に合致する故障例です。 ご回答ありがとうございます。 とりあえず、フロートを調整しましたが、その結果チャンバーを装着した状態で燃料が流れるようになり、エンジンはかかるようになりました。 しかし、油面狂ってるのか、連続コーナーやアップダウンを繰り返すと、右キャブがガス欠状態になる感じです。 調子いい時の90%くらいまでには復活してます。 しかし、フロートの高さ調整をしたとしても、何らかが原因でフロートもしくはバルブの不具合があるのであれば、新品フロートに交換した方がいいのか?などと思ってました。 このスレに回答していただいてるgeemerさんとのやりとりで新品フロートの話をしてましたので、上のような回答をした次第です。

▼geemerさん:

>添付メモを参考にしてください。 このアイデア目から鱗です! ありがとうございます!! なるほどですね。 これなら高さ確認が可能ですね。 左は正常なので、同じバランスにする事が出来れば、復活出来る期待が高まってきました。 ここ数日暗闇状態でしたが、光が見えてきました^_^

|

はじめまして。R100/7に乗っています。

キーをオフにしてパッシングのキーを押すとライトが点きます。 パッシングライトが点くのは正常な状態ですか? お教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

▼YUKIKAZEさん:

車台番号から製造年月が分かります。 OBCのHPの「PartsList Bike &Car」をクリックすると該当のページに飛びます。 モデル、車台番号(車検証の車台番号の頭7桁の数字)を入れると製造年月が判明します。 そこで正確な製造年月を確認されてはどうでしょう。

返信ありがとうございます。

調べましたら、R100/7T EUR 1978/3 でした。 よろしくお願いいたします。

▼YUKIKAZEさん:

>調べましたら、R100/7T EUR 1978/3 でした。 >よろしくお願いいたします。 長く乗っていて他に不都合が無ければ何もしないでも良いのではと。 私個人の見解ですが。

ご丁寧に対応いただきお礼申し上げます。

安心して乗ることができます。 ありがとうございました。 |

▼山一(やまいち)さん:

Youtubeに取り外し方の動画がありました。参考までに。 https://www.youtube.com/watch?v=ZdEjWI-r3O8 プーラーも自作出来そうですが。

geemerさん情報ありがとうございます。このサイトは以前見たことがあります。ここに出てくる車両のフライホイールは私のとは違って、フライホイールとフランジが一体となっているタイプのようです。こんなタイプもあるのですね。今現在外せていません。ピクリとも動きません。市販のプーラーを加工して使おうかと考えています。ありがとうございました。

geemerさん、ありがとうございます。この映像は見てませんでした。早速cycle worksのサイトを見てみました。映像に出てきたツールが見当たらないので、似た物を自作してみようと思います。

|

はじめまして!80年式ツインサスR100RSに乗っておりますつりたいこと申します。

よろしくお願いします。 ATEキャリパーの初期型なのですが、フロントの沈み込みを抑えたくフロントサスの強化をしたいと思っているのですが、何かいい商品、方法はありませんでしょうか? 外品スプリングはネットで検索すると初期型はYSSさんのスプリングのみがヒットします。 ブレンボキャリパー以降の商品は数点あるのですが・・ とにかくもう少し、フロント側の車高を上げたいのです。 どうぞ宜しくお願いいたします!

▼つりたいこさん:

はじめましてgeemerと申します。 モノサスでの経験ですが、同様の悩みで分解したところスプリングの自由長が規定(472〜484mm)に対し、471mmでした。 一般的には自由長が縮んでもバネ定数は変わらないのですが、縮んだ分だけフロントの車高が下がることになります。 私の場合はWPのスプリングに交換(自由長も長い)ものに交換して、ブレーキング時の踏ん張りは満足できるものになりました。 しかし、縮んだ分のスペーサーを挿入出来れば同様の効果はあると思います。 スプリングを交換されるのも手ではありますが、スペーサを検討されるのもありかと思います。

geemerさん

お返事ありがとう御座います! なるほど!スペーサーですか。 ちょっと検討してみます。 YSSのスプリングがノーマルに対してどの程度の硬さなのかも解らず・・躊躇しています。 ですが、長年使っているスプリングよりは良いはずですもんね。 フロント用のプリロードアジャスターなる物も見つけまして、併せて検討してみます。 ありがとう御座いました!

▼つりたいこさん:

七四式です。 以前、ビーマーさんで、スポーツタイプだか強化タイプだかの Fスプリングを購入して、装着しています。 (効果があったかは、体感はよく分りませんでした) |

R100rs83年に乗ってます。

先日、時計のアースを抜いて見たところ、時計の秒針は動いたままです。 皆さんのBMWも、同じでしょうか? ポジションランプを点灯したら時計は止まります。 なんか、気持ち悪いので初めて投稿しました。 よろしくお願いします。

▼二本サスおじさんさん:

>▼のーさん: >>更に、アースを抜いて、照明ソケットを時計のアース端子につけると >>時計が動きます。照明のプラスにアースが落ちている感じです。 > >↑これがおかしいですね! > >・時計の照明のプラス線は「灰:黒」の線で接続をされていますか? >・この時「スピードメーター:タコメーター・電圧計・パーキングランプ > テールランプ」の照明は正常に点灯をしていますか? ありがとうございます。 時計のプラスは「灰:黒」です。 照明関係は正常です。 時計のアースを抜いている状態でポジションランプを点灯したら時計が止まります。 ポジションランプを消したら時計が動きます。

>▼二本サスおじさんさん:

すみません。 先ほど、あらためて確認したのですが、時計のアースを抜いてポジションランプを点灯したら、時計の照明だけつきませんでした。 前回は、抜いたアースがコードの弾力で時計のボディに接地していたのかもしれません。 失礼いたしました。

▼のーさん:

>先ほど、あらためて確認したのですが、時計のアースを抜いてポジションランプを点灯したら、時計の照明だけつきませんでした。 > >前回は、抜いたアースがコードの弾力で時計のボディに接地していたのかもしれません。 最終的な結果が見えませんが、全て正常に戻りましたか? 配線を外す時の基本は”元に戻す”です、”本数が少ない簡単な配線だから・・・”は覚えてるようで案外忘れます。 紙に書くのも良いですが、”デジカメで保存”をお勧めします。

▼のーさん:

超能力ブームの真っ盛りの頃、ユリゲラーが来日してTV生中継で 全国に「念」を送りました。視聴者の皆さんも壊れた時計や家電を TVの前に持ってきて「動け!」とイメージしてくださいと、、、 少年OTTOも壁掛け時計の電池を抜いたところそのまま動いていました。 「ユリゲラーすげ〜」となりました。生中継だったので全国から 「壊れていた時計が動き出した」など電話が殺到していました。 モノサスRSの時計のアースを抜いたら24時間経過してもまだ動いています。 少年OTTO家の時計は電池を抜いて「念」を送らなくても数分は動くことが 判りました。 ポケモン「ユンゲラー」は俺のことだから金よこせと裁判しましたが負けて、自由に使ってくれとなりました。 |

いつもお世話になります。

題名の通りスタータージェットについて質問となります。 当方81年式R100RS 中古車で購入。 右キャブレターフロートカップにはスタータージェットが有り、メンテナンスの際に取り外しが可能なのですが、 左キャブレターフロートカップにはジェットは挿入されておらず、カップ自体に小さな孔加工があるのみです。 推測するには 前オーナーが左右いずれかのカップを脱落、紛失。 部品として手に入れた物がいずれかであった。 と推測しております。 本来はジェット付きなのか?無しなのか? 調べてみるが解決に至りません。 情報をお持ちの方はおられませんか? よろしくお願い致します。

▼クリニカルビーマーさん:

>左キャブレターフロートカップにはジェットは挿入されておらず、 カップ自体に小さな孔加工があるのみです。 1981年のR100RSをパーツリストで調べると 94/40/111−112のキャブレターが装着されていて メインジェットは#160、選択で#170が装着されています。 ネットで調べるとスタータージェットは#80となっています。 年式、排気量によって#60、66、70、80とあったようです。 後年、部品が統一され非分解の鋳込みジェットになったようです。 ステップラバーの磨耗は一般的に左が激しいのですが 理由はブレーキを踏み回数はシフトチェンジより少ないのと シフトアップ/ダウンでステップ上での動きが激しいからだと思います。 スリムなブーツなら問題ありませんが登山靴のような厚みがあり、 編み上げになっているとシフト操作でフロートカップのクリップを 引っ掛けてガソリンまみれになったという話を何度か聞きました。 すべて左側です。たんなる偶然かもしれませんが、、、

▼OTTOさん:

>▼クリニカルビーマーさん: >ネットで調べるとスタータージェットは#80となっています。 >年式、排気量によって#60、66、70、80とあったようです。 いつもながら早い回答に感謝致します。 丁寧にお調べ頂き恐縮です。 ありがとうございます。 >後年、部品が統一され非分解の鋳込みジェットになったようです。 と言うことは スタータージェットが挿入されるタイプのフロートカップやスタータージェットを現在手に入れる事は難しいかもしれませんね。 透明の樹脂フロートカップに交換を考えていたのですが・・・

▼クリニカルビーマーさん:

>透明の樹脂フロートカップに交換を考えていたのですが・・・ Bing 44-031 で検索するとそれなりにヒットします。 M4なので他メーカー品でも流用できるかもです。

▼OTTOさん:

>▼クリニカルビーマーさん: >Bing 44-031 で検索するとそれなりにヒットします。 >M4なので他メーカー品でも流用できるかもです。 流用アドバイス迄・・・ 重ね重ねありがとうございます。 |

R100Tツインサス79年式ですが、

2000回転ぐらいまでは回るのですが、それ以上はガスが濃く回らずボコついてしまいます。 プラグを外すと、両側黒いです。 イグニッションコイルかと思い、エンデュランスの新品コイルに交換しましたが、多少改善はしましたが相変わらずです。 アドバイス頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

▼まーさん:

七四式です。 情報が少ないので、何とも言えませんが、 点火タイミングを確認して、 進角装置や点火装置(ポイント?等)の問題か 絞り込んでは、どうでしょうか。 ※キャブは、突然狂うことは無いでしょうから・・・

▼七四式さん:

アドバイスありがとうございます。 情報が少なくすみません。 10年ほど放置してしまい、不動車となってしまいました。 再生に従って、キャブレターOH(目測でダイヤフラムは破れていなかったので再使用) タンク錆び取り(燃料フィルターに紙の濾過するタイプを使用) イグニッションコイルをエンデュランス製を新品にしましたが、プラグコードは再使用 点火タイミングはタイミングライトを使ってアイドリングでSマークが出る事までは調整。 現状ここまでやってみましたが、2000回転より上が回らない感じです。 コンデンサー、イグニッショントリガー内部はまだ未確認です。 キャブレターのダイヤフラムも年数が経ったら交換したほうが良いでしょうか? 宜しくお願い致します。 >▼まーさん: > >七四式です。 >情報が少ないので、何とも言えませんが、 > >点火タイミングを確認して、 >進角装置や点火装置(ポイント?等)の問題か >絞り込んでは、どうでしょうか。 > >※キャブは、突然狂うことは無いでしょうから・・・

▼まーさん:

七四式です。 イグニッショントリガーですかね・・・。 後は、チョークを引いてガスを濃くして、回転数が 上がるか見るとか、フル進角するか一か所づつ確認していくしか 無いのかな・・・? 余り、お役に立てず申し訳ございません。

▼七四式さん:

ご丁寧に、色々とアドバイスありがとうございます。 本日は休みでしたので、キャブレターのダイヤフラムまでは交換しました。 明日イグニッショントリガーと、点火時期調整してみます。 進捗またご報告させて頂きます。 ありがとうございました。 >▼まーさん: > >七四式です。 > > >イグニッショントリガーですかね・・・。 > >後は、チョークを引いてガスを濃くして、回転数が >上がるか見るとか、フル進角するか一か所づつ確認していくしか >無いのかな・・・? > >余り、お役に立てず申し訳ございません。 |

当方、モノサスR100RSでイグニッショントリガーが心配なので交換を検討しています。

どなたかNETで出ているオーストラリアの「ウェッジテールシステム」を使っている方はいませんか。 https://www.wedgetailsystems.com/about-the-developers.html 使えるのかどうかと、購入方法、使用感を教えていただけるとありがたいです。 ちなみに、他の選択肢についてですが、 純正機械式は程度がいいものは出てきそうにないですし、再生産版純正イグニッショントリガーは、うまくいかないという話もあり躊躇しています。 輸入屋ビーマーのデジタル式進角や中野モータースのCDIイグニッションセンサーは、ずっと入荷待ちで、いつになるかわからないようです。 他にも長期的な信頼性を確保できる選択肢があるのでしょうか。 これぞおすすめという方法を知っている方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

▼90RSさん:

>元のトリガーと比べて劇的に変化することはないかもしれませんが >問題なくスムーズに加速することができます。(当たり前ですが) 未知のものにトライするには、そのあたりの情報が大事です。 >また、私の場合は点火時期調整時のSマークが、左側シリンダーではなく、右側シリンダーにタイミングライトをつなぐと、出るようになりました。 >(タイミングライトの問題だったり、コイルの配線が逆になったりしているとそうなるようですが、純正トリガーでは普通に左側でSマークが出るのです) 不思議な症状もあるものです。 解決されたのはかなりのスキルがあったからだと感じます。 再生産版とはいえ純正トリガーなら、コントロールユニットとの相性も含め正しい使い方の条件等が書かれた説明書がついてくるべきなのではと思ってしまいます。 (ちなみに、コントロールユニットを変えたこととは関係ないのでしょうか。) どちらにせよ、同様に調整すればスムーズに動かすことができるということがわかったのは、非常に参考になります。 重ね重ね、ありがとうございます。

▼スーさんさん:

>再生産版とはいえ純正トリガーなら、コントロールユニットとの相性も含め正しい使い方の条件等が書かれた説明書がついてくるべきなのではと思ってしまいます。 >(ちなみに、コントロールユニットを変えたこととは関係ないのでしょうか。) 一応、手持ちのコントロールユニットは試したことがあります。 試したのは、Enduralast製 ヒートシンク一体型ユニット、英国motorworksから調達したヒートシンク一体型でないユニットの2つです。 (純正の独テレフンケン製ユニットはあまり具合が良くなさそうでしたので試しておりません) 結果としては再生産版トリガーを装着しているときには、どのユニットでも左シリンダーではSマークが確認できませんでした。 (左シリンダーでSマークが見えるように無理やり調整すると、アイドリングすらできないほど不安定になりましたので、こちらは間違いと判断しました) そして、純正トリガー装着時にはどのユニットでも左シリンダーでSマークが確認できました。 以上の結果から、私はコントロールユニットとの相性ではなく、再生産版トリガーの性質?により、右シリンダーでSマークが正しく出るようになったのではないか?と考えております。

▼90RSさん:

今日は。古い書き込みなのですが失礼します。 >上手くいかない、という内容で、エンジン片側が点火できていない?ような状況になったことがあります。 >原因としては、イグニッションコントロールユニット(ヒートシンクについているアレですね)の相性?の問題でした。 >上記は全て、90年式R100RSモノサスに純正IGコイル、永井電子ULTRAシリコンプラグコード、NGK BPR6ESのプラグを使用していた環境で起きています。 >外した純正トリガーは車両の仕様問わず、今まで使用できていました。 私の古い記憶では純正IGコイルの点火方式は左右のプラグが直烈の回路になっているので片側だけ失火するということが不思議ですね。

▼青ちゃん(管理人)さん:

>私の古い記憶では純正IGコイルの点火方式は左右のプラグが直烈の回路になっているので片側だけ失火するということが不思議ですね。 こんにちは。 図面とともに貴重な情報を教えていただき、ありがとうございます。 当時の状況としては、エンジンはかかりますが「ドッ、ドドッ」というような不整脈のような状態で維持され、アクセルをあおると、さながらスバルのボクサーエンジンかデコトラのような音を出しながら回転が上がっていました。 (この段階で、明らかに何かがおかしいことを確信) タイミングライトも併用しましたが、1番シリンダー,2番シリンダー共にストロボの光り方が不規則な状態でした。 1番シリンダーではアイドリングでSマークすら表示されておらず、無理やり表示するようにトリガーを動かすと、アイドリングすら不可能に。 ちなみに、現在の純正IGコントロールユニット+再生産版トリガーの仕様でも1番シリンダーではアイドリングでSマークが出ず、2番シリンダーでSマークが出ています。(エンジンの動作に特に問題は出ていません) (純正トリガーだと、通常通り1番シリンダーでもSマークが出ます) 未だに謎が残る部分です…。 |

いつもお世話になります。

81年式R100RSを所有しています。 最近バイクでのソロキャンプにはまり、40kg程度の荷物を積んで走る事が多くあります。 となると、メインスタンドを掛けたり降ろしたりする時が非常に重くなります。 そこで【2cm程度メインスタンドの寸詰め】を行いました。 結果、まぁまぁ軽くはなりました。 スタンドの上げ下げは軽くなって良かったのですが、メインスタンドもしくはフレーム側の当たり面のヘタリからか、【スタンドの角度が気になります。】 以前、スタンドの角度が気になり、スタンド側の当たり面にフラットバーを溶接してある程度メインスタンド立ち角を修正したのですが、現在でもスタンドを降ろすときに【ゴトゴトと歩く様になり】なかなかスタンドが降りません。 新車時のスタンド角度などは何処かにデーターなどないでしょうか? 肉盛りなどのしすぎは、スタンドの立ち角を作り過ぎると、スタンドが外れやすくなりそうで心配です。 」 やはりトライ&エラー【現物合わせ】で良い角度を見つけるしかないでしょうか? よろしくお願い致します。

▼クリニカルビーマーさん:

>やはりトライ&エラー【現物合わせ】で良い角度を見つけるしか >ないでしょうか? おお久しぶりです。81−82年式のモデルに共通の悩みですね! 私も同様の悩みがあり、少しだけいじったのですが筋力も衰えたので 今はあきらめて荷物を軽くしてからメインスタンドは車庫に収めた時だけの 利用になりました。(泣) 81年式の友人も数年かけてメインスタンドを「パイプの足きり、エンジン マウント接触部への肉盛り、地面接触部への鉄板取り付け」等を行い少し 改善はしましたが画期的な改善はできないままでした。 クリメカさんに相談をしたこともありますが、これが良いとの回答は もらえていません。 以前、標準より10mm程短いリヤーサスペンションとダンロップの直径が 少し小さいタイヤを履いた時にスタンドがけがすごく軽くなったことが ありました。全体のバランスを崩すことになりますが試してみるのありかと・・・ 新しい情報がありましたら又投稿をさせてもらいます。

▼二本サスおじさんさん:

>▼クリニカルビーマーさん: >おお久しぶりです。81−82年式のモデルに共通の悩みですね! >私も同様の悩みがあり、少しだけいじったのですが筋力も衰えたので >今はあきらめて荷物を軽くしてからメインスタンドは車庫に収めた時だけの >利用になりました。(泣) はいっ!ご無沙汰しております。 お譲り頂いたスプリングは良い調子を維持しております。 昨年、【右肩の腱盤断裂(2カ所)】してしまい、 握力は落ちる、腕を伸張させた時に力が入らない。 など加齢に追い打ちかけています。 >新しい情報がありましたら又投稿をさせてもらいます。 はい、よろしくお願い致します。 ブログを書いていますので、時々覗いてみてください。 |

初めてご相談もうしあげます。

R100Rに乗っております。 オイルクーラーが最初からついているのですが あまり必要性を感じないため、キャンセルしたいと思っております。 オイルフィルターの蓋を純正のR80のクーラーなしモデルに変えればよいと思って取り寄せましたが、フィフター側のつくりが少し違いました。 オイルフィルター部は、エンジン損傷のリスクある部分ですので慎重に考えたいと思っていますが、同様のことを試された方はいらっしゃいますでしょうか? よろしくお願いします。

▼ひらさん:

こんにちは。 ご連絡が遅くなって申し訳ございません。 ご丁寧な連絡ありがとうございます。 フィルターの中心にあるあのパイプですね。 がんばってはずしてみます。 長いパイプを抜いて切断して先に工具のかかる部分を作るのでもいいかもしれないですね。 ありがとうございました。 >▼junさん: >初めまして。 >わたしは逆をしました。R80にオイルクーラーを取り付けました。 > >R100Rのフィルターを外すとL=162mm 11421335387のクーラーパイプが装着されていると思います。それを外してL=38mm 11111263342に交換します。その際に13mmのソケットレンチにドリルで穴を開けて3mmのビスを通した自家製治具を先端に付けて、エンジンが暑いうちに取り外す、ということをやりました。大きなマイナスドライバーでも行けると思います(かなり固いです)。 >フィルターはもちろんクーラーなしに交換します。 > >それから購入された蓋を取り付けるって感じです。L=38mm 11111263342はまだまだ購入可能です。頑張ってください。

▼junさん:

>初めてご相談もうしあげます。 > >R100Rに乗っております。 >オイルクーラーが最初からついているのですが >あまり必要性を感じないため、キャンセルしたいと思っております。 私もR100R(ミスティック)に乗ってました。 純正が小さいので、大型のラウンドクーラー&HPNサーモに変更してました。 夏場の渋滞の油温は、幾らに成るかご存じでしょうか? 上京中に高速での渋滞に嵌り、油温計が120℃程に上がったので、路肩に停めて多少冷えるのを待ったことが有ります。 田舎で渋滞無しでも有った方が良いと思いますが??

▼ひげ爺さん:

>▼junさん: >>初めてご相談もうしあげます。 >> >>R100Rに乗っております。 >>オイルクーラーが最初からついているのですが >>あまり必要性を感じないため、キャンセルしたいと思っております。 > >私もR100R(ミスティック)に乗ってました。 >純正が小さいので、大型のラウンドクーラー&HPNサーモに変更してました。 >夏場の渋滞の油温は、幾らに成るかご存じでしょうか? >上京中に高速での渋滞に嵌り、油温計が120℃程に上がったので、路肩に停めて多少冷えるのを待ったことが有ります。 >田舎で渋滞無しでも有った方が良いと思いますが?? ご返事が遅くなって申し訳ございません。 確かに1000ccでしたらあるに越したことはないのですが、私はほとんど人のいないところしか乗りませんし、80km程度しか出しませんので、夏場でも油温も100℃をこえませんので要らないかと考えておりました。

▼junさん:

>夏場でも油温も100℃をこえませんので要らないかと考えておりました。 今日は、猛暑が続いてますね。 ところで100℃をこえないというのはどのように測定されているかわかりませんが、100℃をこえないのはオイルクーラーが機能してるからではないですか? 冬場オーバークールになるのを防ぐためなら理解できますが、その場合オイルクーラーにカバーを簡易的にすれば防げると思います。 私の意見は外さないで置くことをお勧めしたいと思います。 |

いつもお世話になります。

医療従事者(臨床工学技士:クリニカルエンジニア)のクリニカルビーマーです。 私自身、ミッションのリターンスプリングが折れ、3速固定となりミッションのOHを兼ねてスプリングを交換していただいた経験があります。 リターンスプリングを交換した後、そろそろ5万kmを超えました。※ ※現在99800km ・そろそろ折れる前に交換した方がよろしいでしょうか? ・交換後に再び折れた経験がある方はいらしゃいますか? ・折れたスパンはどの程度でしたか? よろしくお願い致します。 現在、変速操作に違和感は生じておりません。

▼クリニカルビーマーさん:

>リターンスプリングを交換した後、そろそろ5万kmを超えました。※ >※現在99800km >・そろそろ折れる前に交換した方がよろしいでしょうか? >・交換後に再び折れた経験がある方はいらしゃいますか? リターンスプリングは何度も折れ、何度も交換しています。 サードパーティー製品も使って見ましたが純正品と大差無いように 感じました。 JISの規格書を読みますと、リターンスプリングの様な捩りバネには 明確な寿命がるようです。 その寿命が線径とか巻き数でグラフになっているのですが、グラフの 上限が動作30万回までしかありません。 ということは30万回以上の使用は避けるべきだと言うことだと思います。 1kmに10回シフト操作をするとして3万km走行で30万回に達します。 スプリングが折れた状況から走行3万kmは極端にしても、10万km走行で 折れてないのは良く持ってる、と考えるべきと思います。 私の感覚ですが、BMWの水平対向エンジンとギアボックスは6万km走行 位でピストンリングの交換とかギアボックスのベアリング交換、 リターンスプリングの交換など行った方が安心出来る様に思います。 以前、ギアボックス設計の専門家の方にリターンスプリングを見て頂いた 事がありますが「非常に無理な設計で、寿命が短くても仕方ない」との 意見を頂いています(この掲示板の大昔に載ってるはずです)。

▼ををつかさん:

>▼クリニカルビーマーさん: > リターンスプリングは何度も折れ、何度も交換しています。 > サードパーティー製品も使って見ましたが純正品と大差無いように > 感じました。 > 私の感覚ですが、BMWの水平対向エンジンとギアボックスは6万km走行 > 位でピストンリングの交換とかギアボックスのベアリング交換、 > リターンスプリングの交換など行った方が安心出来る様に思います。 いつもお世話になります。 近く長距離ツーリングを考えていましたので、ギヤボックスのOHとピストンリング交換が必要ですね。 ギヤボックスは必須特殊工具を持たないので、クリメカさんなどにお願いし、ピストンリング等は自分で交換したいと思います。 『バルブガイドに問題が無ければ良いな。』と思っていますが、ガイドもそろそろでしょうね。 ん〜長距離ツーリングの費用が・・・涙

▼クリニカルビーマーさん:

こんばんは ご無沙汰してます。 ”ツーリングに行こう”なんて言ってましたが、3年も前の事。 現在は3輪になりました。 >私自身、ミッションのリターンスプリングが折れ、3速固定となりミッションのOHを兼ねてスプリングを交換していただいた経験があります。 >・交換後に再び折れた経験がある方はいらしゃいますか? >・折れたスパンはどの程度でしたか? ミスティックなので多少は違うと思いますが・・・ 4万kmの時に、ミッションの異音で中野モータースさんでベアリング交換して、序にリターンスプリングを交換しました。 1昨年12万kmで折れたので、修理せずにドナドナしました。 走るコースでチェンジの頻度が変わるけど、私は田舎道ばかりで頻度は少なかったです。

▼ひげ爺さん:

>▼クリニカルビーマーさん: >4万kmの時に、リターンスプリングを交換しました。 >1昨年12万kmで折れたので、修理せずにドナドナしました。 お久しぶりです。 そうですねぇ〜3年以上前になりますねぇ。 12-4=8万kmと言う事ですね。 9月頃には四国へソロバイクキャンプツーリングを予定しております。 行程は 鹿児島⇒熊本⇒福岡⇒山口⇒広島⇒愛媛⇒徳島⇒愛媛⇒大分⇒宮崎⇒鹿児島と1週間から10日程と予定しております。 その間にリターンスプリングが折れなければ良いのですが |